BANKINGNEWS: Als „Tinder für Bankkunden“ bezeichnete die FAZ Ihr Projekt „friends in banks“. Eine treffende Formulierung?

Michael Koßmehl (MK): Dieser plakative Begriff wird sehr gerne benutzt. Aber er geht völlig an dem vorbei, was wir tatsächlich bezwecken möchten. Bei Tinder geht es vor allem um Oberflächlichkeiten. Genau das wollen wir nicht. Wir möchten auf spielerische Art und Weise Berater und Kunden zusammenbringen, die sich sympathisch sind.

„Wir haben uns an den sogenannten Sinus-Milieus orientiert“

Welche Paramater liegen dem Matching zugrunde?

MK: Wir ermitteln Personen, die sich in der gleichen Lebenssituation befinden. Das reicht vom Alter über private Interessen bis zur Lebenseinstellung. Ein Familienvater kann einen Kunden in einer ähnlichen familiären Situation besser beraten, weil er dessen Bedürfnisse kennt. Ein junger Berater ohne Kinder kann die Herausforderungen nicht in diesem Maße nachvollziehen.

Claudio Negro (CN): Wir haben uns an den sogenannten Sinus-Milieus orientiert. Allerdings nicht in der Tiefe, wie es im akademischen Kontext vollzogen wird. Wir haben fünf Gruppen gebildet, in die wir die Personen anhand der beantworteten Fragen einordnen können. Unsere Berater haben im Vorfeld denselben Fragenkatalog beantwortet.

Haben Sie ein Beispiel für eine solche Frage?

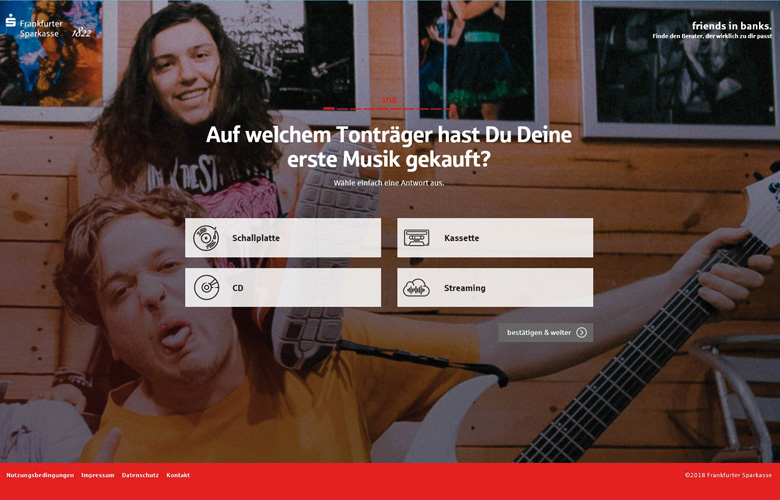

MK: Über spielerische Elemente möchten wir den Kunden motivieren, den Fragenkatalog zu beantworten. Unsere Einstiegsfrage lautet: „Auf welchem Tonträger hast du deine erste Musik gekauft?“ Damit stellen wir sicher, dass Personen aus dergleichen Generation zusammenfinden. Wir möchten verhindern, dass der 21-jährige Student einen Berater erhält, der mit diesem Leben seit 40 Jahren nichts mehr zu tun hat. Denn heute beschäftigen einen Studenten vollkommen andere Dinge. Dies kommt auch dem Berater zugute, da beide genau wissen, wovon sie sprechen.

CN: Eine andere Frage zielt darauf ab, nach welchem Prinzip der Mensch sein Leben ausrichtet: Geht es ihm um die Karriere, um Sicherheit oder um Selbstbestimmung und Freiheit? Wir wollten weg von banktypischen Fragen nach dem Muster „zählen, messen, wiegen“, in denen es nur um Alter, Verdienst und Vermögen geht. Die einzige typische Bankfrage zielt auf das konkrete Anliegen ab, also beispielsweise Immobilien oder Wertpapiere. Ansonsten lassen die Fragen nicht erahnen, dass sie von einer Bank gestellt wurden.

War die Beantwortung für alle Berater verpflichtend?

CN: Sie war freiwillig, aber fast alle Berater haben teilgenommen. Wir hatten unsere Zweifel, ob der Vertrieb unser Projekt gut annimmt. Daher waren wir auch nicht glücklich darüber, dass in Medienberichten vom „Berater-Tinder“ gesprochen wurde. Intern haben wir versucht, diese Assoziation, die auf eine Verkupplungsbörse hindeutet, zu vermeiden. Nachdem die Kollegen das Konzept und den Fragenkatalog gesehen haben, konnten jedoch alle Bedenken aus dem Weg geräumt werden. Zum Start haben wir die Berater für das Segment der sehr vermögenden Kunden ausgeklammert. Einerseits geschieht in diesem Bereich sehr viel über persönliche Empfehlungen und andererseits würden wir mit einer Frage nach dem Vermögen aus unserem Konzept ausbrechen. Das wollten wir verhindern und haben uns daher auf den „normalen“ Privatkunden fokussiert. Vielleicht binden wir die vermögenden Kunden in einer nächsten Ausbaustufe ein.

MK: Das Onboarding wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir gehen davon aus, dass wir zum Start am 24. Januar etwa 80 Prozent der Berater auf der Plattform haben. Wir haben damit gerechnet, viel Überzeugungsarbeit leisten zu müssen. Aber unsere Befürchtungen waren unbegründet. Es herrscht große Begeisterung und Neugierde unter den Kollegen.

Kann es passieren, dass der Kunde kein passendes Match zu seinen Vorstellungen erhält?

MK: Das kann theoretisch passieren. Wir haben in der Entwicklung die Abgabe von sehr ungewöhnlichen Antworten getestet. In der Regel konnte dabei jeder Anfrage ein Berater zugewiesen werden – auch wenn es dann mal nur drei statt sieben sind. Wir haben für die Ausgabe authentischer Ergebnisse in Kauf genommen, dass die Auswahl hin und wieder etwas eingeschränkt ist.

Wie werden Sie damit umgehen, wenn einige Berater in Zukunft sehr häufig und andere sehr selten vorgeschlagen werden?

MK: Bei massenkompatiblen Angaben erscheinen naturgemäß mehr Ergebnisse. Aber jetzt hat auch der Kunde mit sehr speziellen Vorstellungen die Möglichkeit, einen passenden Berater zu finden. Außerdem wird „friends in banks“ nicht der einzige Weg sein, um bei der Frankfurter Sparkasse einen Beratertermin zu erhalten.

CN: In allen „Töpfen“ befinden sich genügend Berater, um jeden Kunden zu bedienen. Schwieriger wird es lediglich in den Randbezirken, in denen es weniger Filialen und daher auch eine kleinere Grundgesamtheit an Beratern gibt.

Sie werden Ihre Kunden mit diesem Projekt im Idealfall besser kennenlernen. Sucht Ihre HR-Abteilung in Zukunft neue Berater, die besonders gut zu den Profilen und Antworten der teilnehmenden Kunden passen?

CN: Auf jeden Fall. Wir werden ein Monitoring durchführen. Die Personalabteilung hat dazu bereits eine Anfrage an uns gestellt. Sie ist interessiert daran, welcher Beratertyp die meisten Klicks erhält. Und dies wird sicherlich Einfluss darauf haben, welche Berater in Zukunft eingestellt werden sollen. Aber: Es ist ein hart umkämpfter Markt. Gute Berater zu finden, ist in unserer Branche seit Jahren eine große Herausforderung. Wir hoffen, dass unser Projekt dabei helfen kann.

Haben Sie das Projekt mit Kunden getestet?

MK: Bevor überhaupt etwas entwickelt wurde, haben wir den Fragenkatalog definiert. Um herauszufinden, ob dieser Neugierde und Interesse an der Beantwortung weckt, haben wir Kundeninterviews durchgeführt. Einige Fragen wurden gestrichen oder ersetzt und erst anschließend sind wir in die technische Entwicklung eingestiegen.

„Wir finden unseren Ansatz charmanter als den Haspa-Beraterfinder“

Wer war an der Entwicklung beteiligt?

MK: Die Frankfurter Sparkasse hat keine Entwicklungsabteilung, die eine solche Anwendung hätte programmieren können. Hierfür haben wir einen externen Partner hinzugezogen. Wir haben uns Ideen bei einer Partnervermittlungsagentur eingeholt und mit einem Wirtschaftsmediator gesprochen. Dieser hat das Verständnis für die Ursachen geschärft, warum eine Wirtschaftsbeziehung nicht funktioniert. Damit wollten wir sicherstellen, dass sich die Personen nicht nur im ersten Moment, sondern auch langfristig gut verstehen. Eine Sprachwissenschaftlerin hat uns beraten, wie wir die Kunden am besten ansprechen. Für diese Punkte haben wir auf externe Beratung gesetzt. Denn wir sind ganz ehrlich: Niemand im Haus hatte mit einem solchen Projekt bereits Erfahrung. Wir sind die erste Sparkasse, die so etwas auf dieser persönlichen Ebene testet. Der Beraterfinder der Haspa verfolgt ein anderes Modell: Hier geht es darum, einen Berater für ein konkretes Anliegen an einem bestimmten Standort zu finden. Davon wollten wir uns abgrenzen. Wir wissen nicht, ob wir mit unserem Ansatz richtig liegen oder der minimalistische Haspa-Beraterfinder vielleicht viel zielführender ist. Aber wir wissen es nach einem Jahr. Dann können wir uns innerhalb der Gruppe austauschen und das weitere Vorgehen definieren. Wir finden unseren Ansatz charmanter, weil er auf der persönlichen Ebene funktioniert. Banking und Filialgeschäft sind persönlich. Daher ist das nach unserer Auffassung das interessantere Einfallstor.

CN: In den Filialen sitzen noch echte Menschen. Diesen kann der Kunde im Gegensatz zum Chatbot in die Augen schauen. Daher vertrauen wir auf unseren Ansatz, über Fragen die Persönlichkeiten von Berater und Kunde zu matchen. Jeder macht am liebsten Geschäfte mit einem Gegenüber, mit dem man sich gut versteht. Das hat den Vertrieb überzeugt. Wenn wir das, was uns ausmacht, den persönlichen Kontakt, nicht weiter stärken und hervorheben, ist der Kampf gegen Anbieter mit rein technologischen Angeboten vielleicht bald verloren.

Neugierig geworden? Hier kann man friends in banks selbst ausprobieren.